Todos os dias, Regina Santos da Silva recebe mulheres vítimas de violência doméstica em uma sala dentro do Fórum de Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Em uma conversa acolhedora, ela ouve suas dores e anseios. Depois, dependendo de cada caso, faz orientações sobre como sair do ciclo de violência, ajuda a pedir medidas protetivas e encaminha as vítimas para casas de apoio. Muitas vezes, quem olha a dedicação e coragem da mulher, não imagina que ela tirou forças para ajudar outras a partir das próprias cicatrizes.

Continua depois da publicidade

Receba as notícias do NSC Total pelo Canal do WhatsApp

Natural do estado de São Paulo, a presidente do Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação (CMBA) foi vítima de tentativa de feminicídio quando essa tipificação criminal ainda nem existia, assim como não havia nenhuma outra lei de proteção à mulher. O autor foi o companheiro e pai das duas filhas, com quem se relacionava desde os 17 anos. Exceto pelo início do namoro, o relacionamento foi totalmente marcado por violência, da física até a psicológica.

— Por ser atleta, eu tinha um corpo que chamava atenção e ele ficou com muito ciúme. No início, eu ficava trancada o dia todo, morava perto da praia e tinha que esperar ele chegar do trabalho para poder sair. Eu tive que parar de estudar e [aí] começaram as violências — lembra.

“Cicatrizes”: série especial do NSC Total mostra a violência assustadora contra mulheres em SC

Continua depois da publicidade

Regina só voltou a estudar e trabalhar por conta da necessidade de pôr comida na mesa. Enquanto se formava farmacêutica, as violências foram escalando. Nesse meio tempo, ocorriam os períodos de “lua de mel”, momento em que o companheiro pedia perdão e o relacionamento voltava a ser agradável. Mas só por alguns meses. Depois, as agressões voltavam. Sem apoio e sem entender o que estava sofrendo, Regina ficou calada por anos, na esperança de que o comportamento dele melhorasse.

— Mulheres que não tem rede de apoio têm medo de contar, porque a família não imagina. Ela tem medo de a família não acreditar porque, perante a sociedade, esses homens são maravilhosos — explica Regina.

As agressões evoluíram com o tempo até que ela foi espancada pelo marido até quase morrer. A tentativa de feminicídio aconteceu em 1990, um dia antes do aniversário da filha mais nova, que completaria seis anos na época.

Regina lembra que era sábado. Ela estava sozinha em casa com a filha mais velha quando o companheiro chegou e bateu a cabeça da mulher contra a janela. Naquele momento, ela apagou e não lembrou de mais nada. Ela só sabe o que foi contado posteriormente. Já o marido, depois da agressão, fugiu.

Continua depois da publicidade

— [Ele] Bateu a [minha] cabeça em uma janela de vidro, que quebrou. Quando eu fui ver, eu já estava no hospital. Foi a vizinha que ouviu e avisou a família, que prestou auxílio e me levou para o hospital. Eu fiquei 28 dias em coma. Passei por cirurgia para colocar dreno, fiquei com os dentes estilhaçados e um corte que vai do tórax até o umbigo — conta.

Desde então, Regina já passou por 18 cirurgias, todas para solucionar problemas de saúde decorrentes da agressão. Sem lembrar de nada, ela soube há apenas quatro anos que a marca que possui na barriga foi causada por uma cirurgia feita após levar um soco, que causou uma hemorragia interna. Na época, ainda desamparada, a farmacêutica não denunciou o homem.

A dor que virou força para salvar vidas

Apesar das feridas — físicas e psicológicas — Regina tirou forças da história de dor para ajudar a salvar outras mulheres.

— A Lei Maria da Penha, eu sou apaixonada porque é algo que eu não tive nos anos 1990, não existia. Ela surgiu em 2006 e passou por melhorias. Quando faço o atendimento, eu explico o que é a lei, a medida protetiva, que tem que respeitar. Tudo o que eu não tive eu quero que essas mulheres tenham — afirma.

Continua depois da publicidade

Foi por isso que, ainda em São Paulo, Regina deu início a luta pela vida das mulheres. Desde a década de 2000, ela participa de passeatas e movimentos contra a violência doméstica. Em 2012, integrou o Centro de Referência da Mulher, na cidade paulista de Cubatão. Em 2015, mudou-se para Santa Catarina por conta da família, mas não deixou de lado o propósito de ajudar outras mulheres.

— Chegando aqui eu falei: “agora eu vou descansar, vida nova”, mas levei um susto porque eu vi que não tinha nada de políticas públicas para as mulheres. Faltava muita coisa. E o que me chamou mais a atenção foi ver casos de violência na minha frente — explica.

A partir disso, passou três anos mapeando o perfil das mulheres catarinenses e, em 2019, criou o Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação (CMBA). Os atendimentos ocorrem atualmente no Fórum de Penha, mas Regina viaja atendendo vítimas em todo o Litoral Norte catarinense.

Nesses atendimentos, a farmacêutica realiza a primeira escuta, vai com a vítima fazer o exame de corpo delito, ajuda a confeccionar um boletim de ocorrência e a pedir medida protetiva. Ela também auxilia com cestas básicas, encaminha para a casa de apoio e faz busca ativa de mulheres que fizeram o primeiro atendimento com o objetivo de monitorar o caso.

Continua depois da publicidade

A presidente do CMBA também realiza palestras em universidades e para promotoras do Ministério Público. Além disso, participa de rodas reflexivas com homens acusados de violência. A ideia é reabilitar a pessoa para que, em um próximo relacionamento, as agressões não voltem a ocorrer.

O projeto tem planos de expansão. O primeiro passo é atender em Navegantes, também no Litoral Norte, trabalho que está em desenvolvimento a partir de uma parceria com o Ministério Público e o poder Judiciário. Para Regina, o trabalho é importante porque envolve um atendimento humanizado, sem julgamentos, que visa apenas retirar a mulher de um ciclo de violência, nem que o caso precise ser trabalhado por muito tempo. Afinal, o foco é garantir que a mulher saia com vida daquele relacionamento.

— Eu passei por muitas coisas que muitas mulheres quando vem nos procurar passam, de não entender o que que era um ciclo da violência e querer, inconscientemente, voltar com esse autor. Não por dependência financeira, porque eu trabalhava, mas por conta do emocional, porque os filhos vão sentir a falta do pai. Então, quando eu vou fazer o primeiro atendimento, eu acho importante que elas saibam que não vão estar sozinhas, porque eu passei pela situação e não estou aqui para julgar. Nós temos mulheres que ficam conosco dois anos fazendo o tratamento para poder sair dessa situação, não é fácil, mas a gente não desiste e temos tido muitas situações positivas. […] A gente trabalha exclusivamente para salvar vidas — afirma.

Continua depois da publicidade

Assim como Regina, a moradora de Brusque, no Vale do Itajaí, Wellen de Lima Godoy também foi vítima de relacionamentos abusivos e decidiu transformar a dor em ação. Ela é a criadora do Instituto Corações de Algodão Doce, que funciona há seis anos acolhendo e orientando mulheres vítimas de violência.

Tudo começou em 2019, após permanecer três anos em um relacionamento onde sofreu diversas formas de violência, desde a física até a psicológica e patrimonial. Noiva, Wellen conta que achava que deveria suportar todas as agressões. No entanto, conseguiu ter forças para dar um basta naquela rotina.

— Decidi sair, mesmo com medo, mas com a certeza de que precisava salvar a mim mesma. Essa decisão de terminar foi um marco, não apenas por encerrar aquele ciclo de dor, mas por despertar em mim o desejo de ajudar outras pessoas que enfrentavam algo semelhante — conta.

Continua depois da publicidade

A partir disso, nasceu o instituto, que tem como objetivo ser uma rede de acolhimento, suporte e orientação. Desde o início, a missão de Wellen tem sido ajudar pessoas a resgatarem a dignidade, autoestima e força para se libertarem de ciclos de violência. No entanto, ao mesmo tempo em que se dedicava para ajudar outras mulheres, a mulher se viu em um novo relacionamento abusivo. Novamente, precisou reunir coragem e, em 2024, deu um fim a relação que durou quase cinco anos e envolveu abusos físicos, psicológicos e patrimoniais.

— Recebi uma medida protetiva de seis meses, que foi prorrogada por mais doze após violações graves, com ele invadindo minha casa, mexendo nas minhas coisas, jogando peças do carro no meu terreno e me perseguindo através de ligações e mensagens. Muita gente pode questionar: “como a fundadora de um instituto contra a violência doméstica viveu outro relacionamento abusivo?”. Mas isso não me envergonha. Pelo contrário, acredito que minha força está justamente em não ter medo de contar minha história novamente. Falar sobre isso não significa fraqueza, mas coragem. É a prova de que, mesmo diante de tantas adversidades, tive força para sair de novo e mostrar que ninguém está sozinho — afirma.

Atuando de forma voluntária, a pedagoga também conta no instituto com a participação de profissionais convidados, como psicólogos, terapeutas, advogados e assistentes sociais, que colaboram para atender as demandas das pessoas que procuram o local.

— Também realizamos grupos de apoio quinzenais na Arena Multiuso [em Brusque], onde as pessoas podem compartilhar suas histórias, receber orientações e encontrar forças para recomeçar. Além disso, utilizamos as redes sociais para divulgar nosso trabalho, compartilhar informações e alcançar quem precisa de ajuda — explica.

Continua depois da publicidade

Para o futuro, a ideia é expandir o instituto e criar um espaço que funcione como uma clínica para atender mulheres e outras pessoas que necessitam de ajuda. Com um projeto já estruturado, a pedagoga também quer contar futuramente com o apoio do Estado ou órgãos públicos.

— Para mim, apoiar outras mulheres é uma forma de dar sentido à minha própria história. Eu sei o quanto é difícil estar em um relacionamento abusivo, sentir-se sozinha e não enxergar uma saída. Passei por isso mais de uma vez e sei como a dor pode nos paralisar. Mas, também sei que é possível vencer. Apoiar outras mulheres é uma forma de mostrar que elas não precisam enfrentar isso sozinhas, que existem recursos e pessoas dispostas a ajudar. Acredito que compartilhar minhas experiências, mesmo as mais dolorosas, não é fraqueza, mas força — finaliza.

Da educação até a transformação social contra a violência

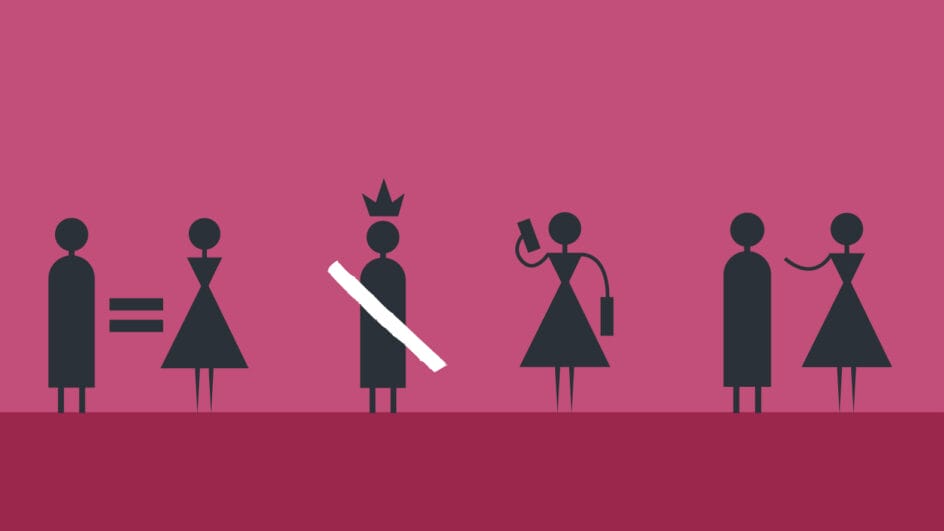

Os trabalhos tocados por Regina e Wellen, além do atendimento às vítimas de violência, abordam também a educação e a cultura de gênero na sociedade. Rodas reflexivas e palestras, por exemplo, buscam desnaturalizar a violência do homem contra a mulher e evitar que novos crimes sejam cometidos.

É também neste sentido que a Ação Educativa, uma Organização Não Governamental (ONG) de defesa e promoção dos Direitos Humanos, atua desde 1994 em todo o território nacional. Por meio do projeto Gênero e Educação, são realizados estudos e pesquisas, atividades de incidência política, formulação de metodologias, disseminação de materiais educativos e formação de educadores e de jovens, sempre tendo em vista a promoção da igualdade de gênero e raça, o combate às discriminações e violências, a defesa do direito à educação de qualidade, e a defesa das liberdades educacionais.

Continua depois da publicidade

Bárbara Lopes, coordenadora do projeto, destaca que, a partir da educação de gênero, a sociedade muda seus costumes e deixa de naturalizar a violência doméstica.

— Quando a educação coloca a discussão sobre gênero, dá instrumentos para que os estudantes reflitam e comecem a mudar essa realidade, inclusive muito diretamente, conhecendo as leis e os serviços que devem ser acionados em caso de violência. A abordagem de gênero na educação significa buscar identificar e enfrentar as desigualdades dentro do próprio espaço escolar, promovendo um ambiente de respeito e agindo rapidamente quando houver alguma situação de violência, dentro ou fora da escola — aponta Bárbara.

Segundo Fabíola Sucasas, que é promotora de Justiça Titular da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, alguns estudos indicam que escolas que trabalham temas como respeito, empatia e igualdade de gênero ajudam a reduzir a violência no longo prazo.

Já Bárbara Lopes, da Gênero e Educação, cita que é a partir do tema trabalhado em escolas que, muitas vezes, meninas e mulheres conhecem os seus direitos e se sentem livres e capacitadas para ter uma vida plena, fazendo suas escolhas pessoais e profissionais.

Continua depois da publicidade

Da mesma forma, destaca a coordenadora do projeto, meninos e homens, que participam destes espaços de debate, refletem sobre as desigualdades de gênero e percebem como reproduzem comportamentos que machucam as mulheres, além dos privilégios e o custo que os padrões de masculinidade impõem também a eles.

No caso do projeto Gênero e Educação, as atividades são pensadas de acordo com a faixa etária do público, com atividades lúdicas em que meninos e meninas brincam juntos, para evitar desde cedo a separação de gênero. O grupo também ensina as crianças a se protegerem do abuso sexual, pontuando que outras pessoas não devem tocá-las sem consentimento.

— Outro caminho potente, válido para todas as idades, é diversificar as referências de homens e mulheres, por exemplo, mostrando mulheres nas ciências e homens em atividades de cuidados. Na adolescência, é fundamental que a escola ofereça um espaço sem julgamentos para falar sobre a puberdade não apenas no sentido biológico, mas considerando as relações sociais e afetivas — exemplifica Bárbara.

Educação ainda sofre resistência

Ainda que a abordagem sobre igualdade de gênero e violência seja uma das estratégias mais eficazes para prevenir a violência, e esteja prevista no no artigo 8º da Lei Maria da Penha, a promotora do MPSC, Fabíola Sucasas, destaca que a proposta enfrenta resistência por diferentes motivos:

Continua depois da publicidade

— Um deles é a desinformação e fake news. Há um receio infundado de que falar sobre gênero nas escolas significa “influenciar” a sexualidade das crianças, no entanto, a ideia é ensinar respeito e igualdade.

Outra questão tem relação com ideias políticas e ideológicas de algumas correntes que tentam barrar essas discussões sob o argumento de que são pautas “inadequadas para crianças”. A promotora ainda cita a falta de formação de professores como barreira. Isso porque muitos educadores não se sentem preparados para abordar esses temas em sala de aula, o que dificulta sua implementação.

— É fundamental entender que a violência de gênero não é um problema isolado de segurança pública, mas um reflexo de desigualdades estruturais na sociedade. Para combatê-la de forma eficaz, é preciso atuar em diferentes frentes como educação, cultura e mídia, mercado de trabalho e autonomia feminina, engajamento masculino e saúde — defende Fabíola.

Em Santa Catarina, há iniciativas neste sentido que são executadas pelas polícias Civil e Militar. A capitão e coordenadora da Rede Catarina, Karla Medeiros, explica que, em relação aos trabalhos de educação, a PM realiza palestras mensais para os autores dos crimes, inclusive em parceria com o próprio Judiciário.

Continua depois da publicidade

Conforme a capitão, na própria medida protetiva já há uma especificação de que o autor deve comparecer no batalhão para realizar a palestra, que aborda o que é a medida protetiva e os efeitos do descumprimento dela. A PM também aplica ações educativas e palestras sobre o tema em qualquer tipo de instituição, pública ou privada, mediante pedido das entidades.

No caso da Polícia Civil, há o programa “PC por elas”, que inclui uma série de ações educativas, além de prever a melhoria no atendimento para mulheres. A delegada Patrícia Maria Zimmermann D’Avila explica que um dos programas que integra o projeto acontece em parceria com o Senac. Policiais vão até a instituição para conversar com os alunos, adultos e adolescentes, e explicam como identificar atos de violência, como cooperar com as mulheres e romper com as agressões. A ação também é replicada nas escolas públicas.

Em um outro projeto, chamado “Papo de Homem para Homem”, policiais civis capacitados trabalham com grupos reflexivos para autores de violência, onde debatem e discutem o tema.

— Quando a gente conversa no “papo de homem”, a gente busca dar uma oportunidade para que eles saibam o que é violência contra a mulher e não repliquem mais estes comportamentos com os quais, às vezes, eles cresceram. E uma coisa que a gente vê também, é quanto mais a gente fala para a comunidade, mais a gente leva informação, a gente vê que muitas pessoas não sabem que alguns comportamentos são violentos — diz a delegada.

Continua depois da publicidade

Patrícia lembra que as rodas reflexivas já surtiram efeito para algumas famílias. Em Joinville, por exemplo, um homem, que participou do grupo, relatou para a psicóloga que tinha como propósito matar a mulher e tirar a própria vida em seguida. Porém, após frequentar as rodas de conversa, aprendeu a olhar para si e para outras mulheres de forma diferente.

“Vindo aqui eu pude reavaliar minha conduta, meu comportamento. Eu desisti disso. Você usa o que eu aprendi aqui para não brigar no trabalho, para não brigar na rua, para me relacionar melhor. Hoje eu sou um outro homem”, disse. A história marcou a delegada, pois, para ela, o relato demonstra como a educação, a conversa e a igualdade de gênero podem transformar os espaços.

— Isso para nós é muito forte, porque a gente vê que essa iniciativa dá certo. Então, quando a gente tem um testemunho desse, isso nos incentiva a seguir adiante, porque está dando certo — ressalta.

Outros trabalhos do poder público em SC e no Brasil

Outro aliado no combate a violência de gênero em Santa Catarina é o “Botão do Pânico”, serviço da Polícia Militar que é direcionado para mulheres que possuem medida protetiva de urgência. O dispositivo, instalado no celular, pode ser acionado quando o homem não cumpre a ordem restritiva.

Continua depois da publicidade

— Para os casos de descumprimento da medida, em que o autor ameaça a mulher e ela corre o risco da sua integridade física ser violada, a vítima aciona o botão do pânico e a policial militar mais próxima vai receber aquele chamado. A localização é dada através do georreferenciamento, ou seja, se ela tiver em movimento a guarnição consegue acompanhar. É por isso que o atendimento do botão do pânico é tão rápido. A gente consegue realizar inúmeras prisões por conta dessa rapidez do atendimento — explica a capitão e coordenadora da Rede Catarina.

Karla comenta que, segundo dados até dezembro de 2024, 10.724 mulheres tinham acesso ao botão do pânico em Santa Catarina.

O serviço da Rede Catarina também inclui visitas preventivas nas casas de vítimas e visitas no batalhão ou em outro local mais adequado à escolha da própria vítima, para que sejam feitas orientações quanto ao uso do aplicativo e o acionamento do botão do pânico. Durante as conversas, a mulher recebe dicas de segurança, informações sobre a medida protetiva e, dependendo do caso, ainda pode ser encaminhada para outros serviços.

— O policial vai identificar a necessidade daquela mulher, se precisa de uma assessoria jurídica ou atendimento psicológico. O serviço é de encaminhamento e orientação — cita a capitão.

Continua depois da publicidade

Além da ajuda jurídica e psicológica, as mulheres também precisam de auxílio para garantir a independência financeira, já que, em alguns casos, são impedidas de trabalhar e acabam dependendo financeiramente do autor. Por isso, a delegada Patrícia Maria Zimmermann D’Avila destaca que a Polícia Civil também possui um projeto neste sentido, em parceria com o Senac, onde são abertas vagas para que as mulheres recebam cursos de capacitação e, a partir disso, consigam um emprego para se tornarem independentes.

A força e coragem destas mulheres para continuar vivendo mesmo diante de uma experiência violenta também são valorizadas dentro do programa PC por Elas. Ao longo dos últimos anos, circularam exposições de fotos e pinturas que retrataram mulheres vítimas de feminicídio, tentativas ou de violência doméstica, com o objetivo de humanizar os casos e chamar a atenção para as ocorrências.

— Essas mulheres não podem ser tratadas só como número. A gente precisa ter o rosto dessas mulheres, ver as cores da vida — finaliza a delegada.

Também há inúmeros projetos espalhados pelo Brasil que buscam garantir a proteção das mulheres. Promotora de Justiça no Ministério Público de São Paulo, Fabíola Sucasas explica que o órgão tem um papel estratégico no combate à violência de gênero, tanto na articulação de políticas públicas quanto em qualquer processo envolvendo mulheres em situação de violência doméstica.

Continua depois da publicidade

Um dos exemplos é o Programa Guardiã Maria da Penha, que foi criado com o objetivo de monitorar as medidas protetivas, acolher as vítimas de violência e encaminhar homens para grupos reflexivos.

Outros programas nacionais também são considerados eficazes, aponta Sucasas, como a adoção da investigação com a perspectiva de gênero, o aprimoramento de perícias ou mesmo o incentivo às denúncias, a exemplo do projeto “Sinal Vermelho”.

Há também programas que focam na prevenção, especialmente no âmbito da saúde e escola, que são canais cruciais de apoio, escuta e cuidado, como o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família e o Vozes pela Igualdade de Gênero, com foco nas escolas públicas estaduais.

Para mulheres que já foram vítimas de violência, a promotora cita o atendimento do programa Casa da Mulher Brasileira, que reúne uma série de serviços, tanto jurídicos quanto de saúde e assistência social. Entretanto, Sucasas destaca que o projeto precisa ser ampliado para que mais mulheres sejam atendidas, assim como o direito ao aluguel social, incluído em 2023 como parte da Lei Maria da Penha.

Continua depois da publicidade

No que ainda podemos avançar?

Para Sucasas, os principais desafios enfrentados na discussão de violência de gênero são a resistência política, desinformação e investimento.

— A defasagem no orçamento e a precarização e o retrocesso das políticas públicas têm sido denunciados há alguns anos. Muitas delegacias especializadas não funcionam 24 horas e há escassez de abrigos e serviços de efetivo apoio às vítimas. Isso sem falar em relação aos grupos reflexivos para autores de violência. As políticas de gênero são encaradas como uma “agenda ideológica”, deturpando o objetivo da lei. Isso dificulta a implementação de medidas preventivas, especialmente na educação — aponta a promotora.

Outra dificuldade que pode ser encontrada é a subnotificação de casos e o medo da denúncia. Ao lado destes problemas, existe também o receio de retaliação e a falta de confiança no sistema. A promotora aponta que estes fatores não implicam somente na falta de Justiça, mas impedem que os números reflitam a real gravidade do problema.

Ainda assim, ela lembra que a cultura patriarcal e naturalização da violência é, não somente um obstáculo, mas a raiz do problema.

Continua depois da publicidade

— São agressões relativizadas e vistas como “problemas de casal”, dificultando a responsabilização dos agressores e a conscientização da sociedade — diz.

Sucasas também aponta que, desta forma, a questão da violência doméstica acaba sendo vista como algo isolado e não como um problema de segurança pública e social. Ainda, a promotora destaca que outro problema é a dificuldade de colocar a Lei Maria da Penha em prática. Atualmente, o Brasil tem a terceira melhor legislação do mundo no que diz respeito à violência contra a mulher, conforme a Organização das Nações Unidas (ONU). O país está somente atrás da Espanha e Chile, que ocupam as primeiras posições por conta das medidas focadas na proteção da mulher e na prevenção.

— A Espanha criou tribunais especializados em violência de gênero, garantindo processos rápidos e juízes treinados na área. Nossa Lei prevê o mesmo e de fato criou varas especializadas, há o Protocolo com Julgamento com a Perspectiva de Gênero dirigido a todos os juízes. [No entanto] as varas ainda são poucas e muitas vezes ocupadas por profissionais que não tem o perfil para o cargo, sem que adotem o protocolo. Além disso, ainda não temos tribunais especializados em feminicídios — exemplifica.

De acordo com a especialista, no caso da França, por exemplo, foram adotadas medidas rigorosas para proteger mulheres em risco, como a pulseira eletrônica anti-reaproximação, que impede que agressores se aproximem. No Brasil existe a tornozeleira, mas em SP, por exemplo, a abrangência é pequena e acaba por não dar conta do grande número de medidas protetivas vigentes.

Continua depois da publicidade

A Suécia enfatiza a educação e cultura no combate à violência de gênero, introduzindo temas como equidade de gênero no currículo escolar e promovendo campanhas de conscientização desde a infância. Na Argentina, há a Lei Micaela, que obriga funcionários públicos a se capacitarem sobre gênero e violência contra a mulher, garantindo que o atendimento seja mais sensível e efetivo. Sucasas enfatiza que no Brasil a lei também prevê tal medida, mas encontra o obstáculo da resistência de pensamento.

— O Brasil possui previsão para adoção de todas essas medidas, mas peca na sua execução — diz.

A promotora salienta que há diversas formas do Estado agir, incluindo o fortalecimento da capacitação de agentes públicos para lidar com o tema, ampliação do acesso à Justiça com tribunais especializados, investimento em tecnologia para proteção das vítimas e intensificação de campanhas educativas e engajamento de homens no combate à violência. Ou seja, embora o país tenha uma das melhores leis do mundo, ainda possui uma das piores estatísticas de violência contra a mulher, que precisa ser combatida em todas as esferas, dos homens às mulheres, para que a sociedade seja transformada como um todo.

Conheça os tipos de violência e como pedir ajuda

Leia também

Marido mata mulher na frente dos filhos e é condenado a 29 anos de prisão em Florianópolis